あごの成長を利用できるのが、

子どもの矯正治療のメリットです

お子さんの歯並びが気になっていても、「大きくなってから治せばいいかな」と思ってはいませんか?

お子さんの矯正治療には、あごの骨の成長を利用して歯並びを無理なくコントロールできるメリットがあります。また早めに治療を始めることで、治療期間や治療費を軽減できる可能性もあります。ただしお子さんによっては、経過観察が必要だったり、ご本人が自発的に「やりたい」と思えるまで治療を待ったりした方がよいこともあります。

歯並びの状態などにより、最適な治療のスタート時期はお子さんによって異なるので、まずは早めのご相談をおすすめします。一度お口の状態を診せていただき、歯科医師としての見解を丁寧にお伝えします。治療を無理に勧めることはありませんので、安心してご相談ください。

歯並びが悪くなる原因

| 乳歯のむし歯 | 爪かみや指しゃぶりなどの癖 | 口呼吸 |

| 骨格の遺伝 | 生活習慣 |

歯並びや、かみ合わせが正常に行われていない、いわゆる歯並びが悪い状態を「不正咬合」と言います。

例えば歯ブラシが行き届かずむし歯や歯周病になりやすい、発音や発話がしづらい、肩こりや頭痛が起こりやすい、コンプレックスを抱えやすいなどがあげられます。不正咬合は見た目の問題だけにとどまりません。お子さんの未来のために、今から適切なケアをしてあげましょう。

不正咬合の種類

-

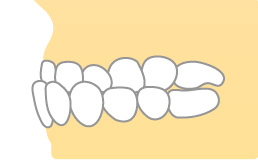

「出っ歯」

上顎前突(じょうがくぜんとつ)

前歯または上あご全体が前に突出している状態です。

自然には唇が閉じられないため、いつも「ぽかん」と口を開けている印象を与えてしまいます。

治療することで口元がすっきりして、多くの症例で横顔も美しく変わります。 -

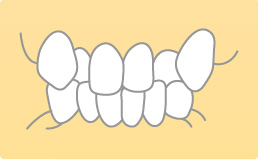

「受け口」

反対咬合(はんたいこうごう)

下の前歯が上の前歯より前に出ていて、かみ合わせが逆になっている状態です。

食べ物がかみ切りにくいだけでなく、発音に影響が出ることもあります。

そのため反対咬合は、特に早めに治療してあげたい症状です。 -

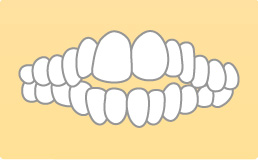

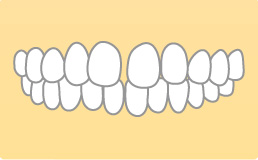

「でこぼこ・ガタガタ」

叢生(そうせい)

歯がまっすぐに並ばずに、でこぼこに生えた状態です。「八重歯」や「乱ぐい歯」とも呼ばれています。

歯の大きさに対してあごが小さく、歯の生えるスペースが足りないことが主な原因です。放置すると、むし歯や歯周病の原因にもなります。

-

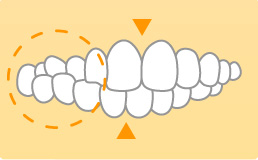

「オープンバイト」

開咬(かいこう)

上下の前歯がかみ合わず、すき間ができてしまう状態です。

食べ物がかみ切れないだけでなく、発音が不明瞭になったり、顔の下部分が長くなってしまったりすることがあります。

治療によって食事や発音がしやすくなり、顔のバランスが整えられることもあります。 -

「クロスバイト」

交差咬合(こうさこうごう)

正常なかみ合わせは、上の歯列が下の歯列を覆うように生えています。交差咬合とは、かみ合わせのどこかで下の歯が上の歯より外側に位置している状態で、クロスバイトともいいます。

将来的に顎関節症など別の症状を引き起こしやすいため、早期の治療をおすすめします。 -

「すきっ歯」

空隙歯列(くうげきしれつ)

隣り合った歯と歯の間にすき間がある状態です。主に、あごの大きさに対して歯が小さく、歯の並ぶスペースが余ったために起こります。

食べ物の咀嚼や発音に影響が出ることもあります。

空隙歯列は、抜歯をせずに治療できるケースが多いのも特徴です。

治療を始める時期

保護者の方から「子どもの矯正治療をいつから始めたらいいかわからない」というお声をよく聞きます。歯科医師としては「お子さんによる」としかお答えできない難しい質問です。

子どもの矯正治療は、年齢によって「Ⅰ期治療」と「Ⅱ期治療」に分けて考えます。それぞれの特徴を理解し、お話していく中で開始時期を決めましょう。当院ではお子さんのお口の状態だけでなく、性格なども考慮して開始時期をご提案いたします。

Ⅰ期治療

小学校低学年(早く始めた方がよい場合)

乳歯列期・混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行う治療のことです。お口も成長過程にありますので、あごの成長を促し歯の生えるスペースを広げたり、永久歯が正しい位置に生えるよう誘導したりすることができます。 Ⅰ期治療を行うことで、Ⅱ期治療の負担が軽減されたり、治療が不要になったりするケースもあります。

Ⅱ期治療

小学校高学年~中学生以降

永久歯が生えそろってから行う治療のことです。

Ⅰ期治療の経過によって、Ⅱ期治療の内容も変わってきます。また症例によっては、Ⅱ期治療からスタートしたほうが良い場合もあります。Ⅰ期治療よりも、抜歯を伴うことが多いのも特徴です。

治療方法

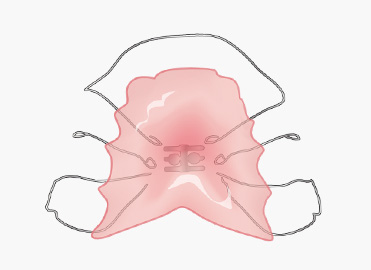

床矯正

入れ歯のようなプラスチックの装置をはめて、あごをゆっくりと広げる治療法です。歯を抜くのではなく、あごを広げることで、すべての歯がきれいに並ぶスペースをつくります。治療器具は取り外しが可能なので、歯みがきや食事中にはずすことができ、お子さんにとっても負担の少ない治療法です。

ムーシールド

反対咬合(受け口)の患者さんに使用するマウスピース型の治療器具です。歯列そのものを動かす装置ではありませんが、舌を正しい位置に誘導し、お口周りの筋肉バランスを整えることで、反対咬合の改善に効果があります。就寝時に装着するためお子さんへの負担も少なく、3歳頃から使用できます。早期の治療によって、その後の歯列矯正がスムーズに行え、外科的な治療を回避できるケースもあります。

治療前 2013.2.23 | ||

|---|---|---|

|

|

|

| ⇩ | ||

治療前 2014.2.25 | ||

|

|

|

ブラケット

歯の1本1本に取り付けるフックのような装置で、ワイヤーを通して使用します。月に1回程度、ワイヤーが締め付ける強さを調整して、歯を少しずつ動かしていきます。

金属でできたメタルブラケットが一般的ですが、セラミックなど透明で目立たない素材のブラケットもあります。

Q&A

-

矯正治療はいつごろから始めるとよいですか?

患者さんの年齢や不正咬合の種類、永久歯への生え換わりの状態、治療法などによって治療をスタートする時期が違います。歯科医に相談して適切な治療開始時期を支持してもらってください。子供の場合、本人の矯正したいという気持ちや、受験の問題、保護者の転勤なども考えて、治療を始める時期を決める事が大切です。

-

矯正治療はどれくらいの期間がかかりますか?

症状や年齢によって違います。永久歯列で、上下の顎のバランスには問題が少なく、顎と歯の大きさのバランスが悪い場合の治療期間は2~3年くらいです。しかし、上下の顎のバランスが悪く、さらに顎と歯のバランスも悪い場合は、顎の大きさのバランスを整えなければならないため、長時間かかる場合があります。特に遺伝的要素がある反対咬合(受け口)では、成長期に下顎の発育が著しく、第一段階の早期治療(1期治療)を終えても、すべて永久歯に生え換わると咬み合わせが再び不安定になることがあるため、第2段階の仕上げの治療(2期治療)が必要になります。長期間にわたる治療後の観察、最終的な治療が必要になることがあります。

-

矯正にはどれくらいの費用がかかりますか?

症状により異なりますので、まずはご相談ください。

歯列矯正の治療費は、医療費控除の対象になることがあります。

詳しくはこちらのページ(国税庁)をご覧ください。

-

矯正治療は成人になってからでもできますか?

できます。しかし、子供に比べると、顎の成長発育も終わっているので、骨が硬く、歯の移動が遅く、治療結果にはある程度の限界があることもあります。最近では、日本でもアメリカと同様に、顎や歯の健康を保つため、あるいは対人関係でセルフイメージを良くするため、成人が矯正治療を受ける例が多くなってきています。

-

矯正治療は痛みますか?

はじめて装置を付けた時や、装置の調節でワイヤーを取り換えた時などは、歯が少し浮いたような痛みを感じます。痛みの大きさや時間には個人差がありますが、通常3~5日でおさまります。その間は、軟らかいものを食べるようにして下さい。歯ぐきを指でマッサージしたり、塩湯を口に含んだりすると、歯の根の周りの歯肉を温めて血液の循環が良くなり、楽になります。最近では弾力性のある細い形状記憶合金を使って歯を動かし始めるので、痛みも少ないようです。いずれにしても、小学生低学年の子供でも我慢できる程度の痛みですから、あまり心配しなくても大丈夫です。

-

歯並びは遺伝しますか?

子供の顔や体格が親に似るように、顎の大きさや形、歯の大きさや形も似てきます。出っ歯(上顎前突)や受け口(反対咬合)も遺伝によって、親に似ることがよくあります。遺伝とは別に、指しゃぶりや舌癖やむし歯で永久歯を抜いたままにしたことなどが原因で、後天的に不正咬合になることもあります。

-

小さい頃、食べものをよく噛む習慣のある人は、顎が発育し、歯並びが良くなるというのは本当ですか?

小さい頃から、歯ごたえのある食べものをよく噛む習慣があると、顎の骨や筋肉の発育を促し、顎関節に対しても良い影響を与えます。しかし、いくらよく噛んでも、細長い顔が四角くなったりするわけではありませんから、顎の発育や歯並びに与える影響には限度があります。

-

指しゃぶりや舌癖のような習慣は、歯並びに影響しますか?

指や舌などの習慣によって、上顎の前歯を前に押し出すようになるので、出っ歯になったり、上下の歯が咬み合わない開咬になり、その結果発音も不明瞭になります。矯正治療中にこのような習癖があると、歯の移動の妨げになります。悪い歯並びにならないように、低年齢のうちに指しゃぶりや舌癖を治しておきましょう。

-

反対咬合って自然に治るのでしょうか?

永久歯が生えるときに、自然に治ることがあります。ただし、かなり少数例です。 反対になっている下の前歯が5~6本。逆の噛み合わせが深い。近親に反対咬合の人がいる。 これらの場合、自然に治る可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。

-

反対咬合、早く治した方がよいですか?

噛み合わせを逆のままにしておくと、下顎骨が過成長しやすい状態が続きます。 下顎骨が取り返しのつかない程大きくなってしまう前に、逆の噛み合わせは治しておくべきです。 早ければ早いほど、ご本人の負担は軽くて済むと思います。 年齢が高くなると治療法の選択肢が狭くなります。

-

治療中に食べられないものはありますか?

堅いおせんべいや氷の丸かじり、粘着性の強いキャラメルやガム等は、装置が壊れたり、ワイヤーが曲がったりしやすいので、食べないようにして下さい。また、甘い物もむし歯になりやすいので常時食べないようにしてください。歯を移動するためには沢山の栄養素が必要ですから、バランスの良い食事をとるようにして下さい。

-

治療中でも、スポーツや楽器の演奏ができますか?

柔道や空手のような激しい格闘技では、唇の裏を装置で傷つけることがあります。また、クラリネットやサックス、トランペット、フルート等の楽器も問題なく演奏を行うことができると患者様方から伺っております。ですが、くちびるの力の入れ方によっては矯正器具とこすれて傷ができることもあります。口の中を傷つけたり、治療の進行を妨げる恐れがある場合は、保護のためのマウスピースをおつくりすることも可能ですから、あらかじめ歯科医とよく相談してください。